Überall Müll: Wenn Weltraumschrott zur Gefahr wird

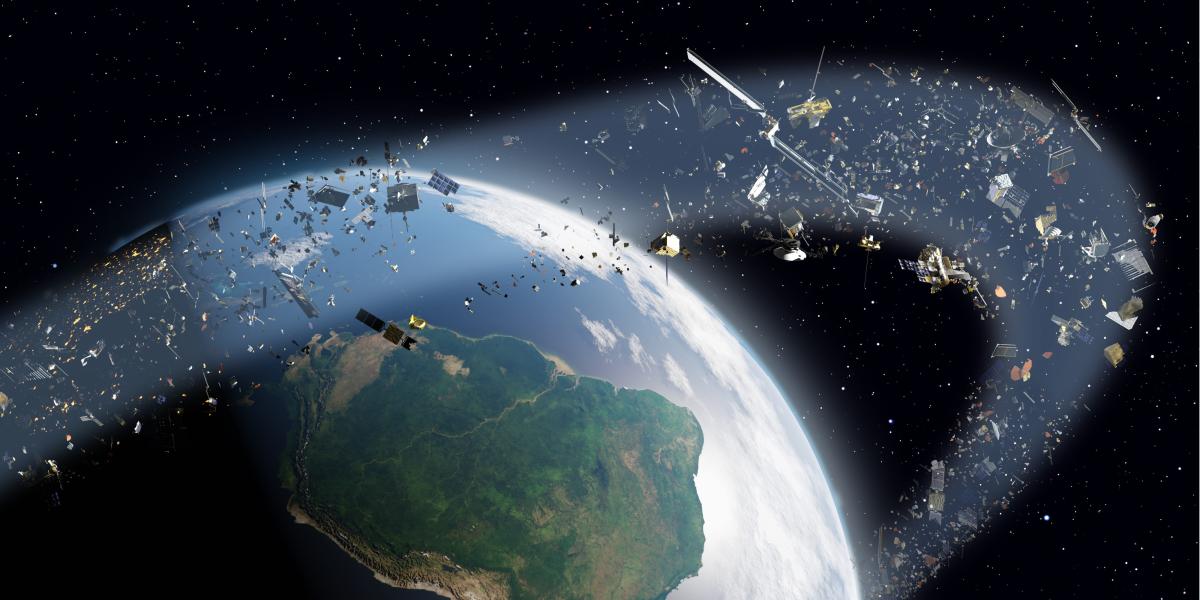

Blicken wir in den Weltraum, sehen wir funkelnde Sterne und tiefe Dunkelheit. Doch inzwischen umgibt unsere Erde noch etwas anderes: Weltraumschrott – die Hinterlassenschaft vergangener Raumfahrtmissionen.

Die Bewohner des kenianischen Dorfes Mukuku sind Ende vergangenen Jahres nochmal heil davon gekommen, doch der Schreck dürfte manch einem noch immer in den Knochen stecken: Mit einem lauten Knall trat ein rätselhafter glühender Metallring in die Erdatmosphäre ein und ging nahe der kleinen Ortschaft in einem Busch nieder.

Einen Durchmesser von rund 2,40 Meter hatte der Ring, sein Gewicht lag bei etwa 500 Kilogramm. Wäre er in eine menschliche Siedlung gestürzt, hätte es vermutlich Tote gegeben. Bei näherer Untersuchung des Rings stellte sich heraus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Verbindungsring einer mehrstufigen Rakete handelte. Oder genauer gesagt: um Weltraumschrott.

Wie viel Weltraumschrott kreist um die Erde?

Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) definiert Weltraumschrott auf seiner Website als „alle von Menschen produzierten Objekte, die sich in einer Erdumlaufbahn befinden, aber keine Funktion erfüllen“. Die ESA hat im Jahr 2024 geschätzt, dass derzeit rund 14.000 Tonnen an Material in der niedrigen Erdumlaufbahn, also bis zu einer Höhe von 2000 Kilometern, herumschwebt. Bei einem Drittel davon handelt es sich um Weltraumschrott, also ausgediente Technik, Teile von Raketen oder andere Flugobjekte, die Menschen ins All geschossen haben. Auch im mittleren Orbit, wo Navigationssatelliten ihre Bahnen ziehen, haben sich viele Tonnen Weltraumschrott angesammelt. Und selbst 36.000 Kilometer von der Erde entfernt, im geostationären Orbit, fliegt noch so einiges an Schrott herum.

Die ESA fasst all diesen Müll in ihrem jährlichen „Space Environment Report“ zusammen. Einem Umweltreport für das Weltall also. Alle Teile, die eine Mindestgröße von rund zehn Zentimetern haben, werden zudem per Radar verfolgt, sodass Satelliten und andere Flugobjekte rechtzeitig ausweichen können, wenn sie herannahen.

Kleine Teilchen, große Schäden – die Risiken durch Weltraumschrott

Nicht alle im All herumschwebenden Teile haben die Ausmaße des Rings, der in der Nähe von Mukuku niederging. Die meisten von ihnen sind kaum größer als ein Reiskorn: abgebröckelter Lack, gefrorene Treibstoffreste, Splitter, die bei Kollisionen entstanden sind. Doch selbst diese kleinsten Schrottteilchen können aufgrund ihrer Geschwindigkeit von Zehntausenden Kilometern pro Stunden schon Dellen oder kleine Löcher in Raumkapseln oder Satelliten verursachen. Raumstationen sind darum mit einer mehrschichtigen Außenhülle vor Kollisionen mit Teilchen bis zu einem Zentimeter Durchmesser geschützt.

Dennoch hat selbst die ISS bereits einen Schaden durch Weltraumschrott davongetragen: Die Panoramakuppel hat seit dem Einschlag eines winzigen Teilchens, das wahrscheinlich nur den Bruchteil eines Millimeters maß, einen deutlich erkennbaren Riss. Liegen die Ausmaße eines herum schwebenden Teilchens zwischen einem und zehn Zentimeter, stellt das ein deutlich größeres Problem dar. Die Teilchen sind dann zwar zu klein, um sie mit einem Radar zu orten, aber groß genug, um einen Satelliten in etliche Trümmer zu zersprengen.

Das Kessler-Syndrom: Wenn Weltraumschrott zur Kettenreaktion führt

In den vergangenen Jahren wurde es im Weltraum rund um die Erde immer voller – auch aufgrund immer mehr privater Raumfahrtmissionen wie etwa jene von Elon Musks Unternehmen Space X. Eigentlich logisch: Die Zunahme an Objekten im Weltraum führt ab einem gewissen Punkt dazu, dass immer mehr von ihnen auch zusammenstoßen. Das wiederum führt zu immer mehr Schrottteilen, die bei weiteren Kollisionen wieder neuen Schaden anrichten können.

In der Wissenschaftswelt wird dieser Effekt als Kessler-Syndrom bezeichnet. Eine Kettenreaktion, ausgelöst durch zunehmenden Weltraumschrott. Langfristig werde die Raumfahrt so für alle Beteiligten unsicherer, sagte sein Erfinder Donald J. Kessler schon 1978. Immer öfter müssen Satelliten ihre Steuerdüsen zünden, um Kollisionen auszuweichen. Auch die ISS muss immer häufiger ihren Kurs wechseln, um nicht mit Weltraumschrott zusammenzustoßen – geschah das früher rund ein Mal im Jahr, ist es inzwischen zwei bis drei Mal im Jahr nötig.

Weltraumschrott – eine zunehmende Bedrohung?

Doch ist Weltraumschrott eine ernstzunehmende Gefahr für uns Menschen auf der Erde? Müssen wir bald damit rechnen, dass ein Raketen-Verbindungsring oder ein Satellitenbauteil auch inmitten einer Großstadt niedergehen könnte?

Der Experte für Luft- und Raumfahrttechnik Holger Krag hält das Risiko derzeit noch für überschaubar: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie oder ich von Müll aus dem All getroffen werden, ist kleiner, als dass einer von uns zweimal vom Blitz getroffen wird“, sagte er kurz nach dem Einschlag des Raketenteils in Kenia in einem Interview mit der Zeit. Das bedeute nicht, dass es ausgeschlossen sei, dass mal ein Mensch getroffen werde, fuhr er fort, aber weil die Erde zu rund drei Vierteln mit Wasser bedeckt ist, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die vereinzelten Objekte, die ohne zu verglühen Richtung Erdboden fallen, in die Ozeane stürzen.

Weltraumschrott entsorgen: Missionen für ein sauberes All

Tatsächlich ist kontrolliertes Verglühenlassen die bisher wirksamste Strategie, mit Weltraumschrott umzugehen. Auf europäischer Ebene gibt es bereits Pläne für eine Müllabfuhr fürs All: Das deutsche Unternehmen OHB und die Schweizer Firma ClearSpace planen derzeit die Mission Clearspace-1. Ein Satellit soll dabei Schrottteile anfliegen, sie mit Roboterarmen greifen und anschließend gemeinsam mit ihnen in der Erdatmosphäre verglühen. Die Mission sollte ursprünglich bereits 2025 starten, wurde aber zuletzt auf 2028 verschoben.

Auch das japanische Raumfahrtunternehmen Astroscale verfolgt eine ähnliche Strategie. Seit Februar 2024 ist mit der Mission Adras-J ein Satellit unterwegs, der zunächst Daten über Lage und Zustand einzelner Weltraumschrottelemente sammelt. Ab 2027 soll die Mission Adras-J2 folgen, bei der dann Müllteile mit magnetischen Roboterarmen angezogen und zum Verglühen in die Erdatmosphäre transportiert werden sollen.

Friedhofsorbit und Raumschiff-Friedhof – letzte Ruhe für Weltraumschrott

Eine weitere Strategie, Weltraumschrott vorläufig unschädlich zu machen, besteht darin, ihn in den extra dafür vorgesehenen Friedhofsorbit zu schicken. In dieser erdfernen Umlaufbahn finden jene Satelliten ihre vorerst letzte Ruhe, die zu weit von der Erdatmosphäre entfernt sind, um kontrolliert dorthin zurückgeschickt werden zu können.

Nicht zu verwechseln ist der Friedhofsorbit mit dem Raumschiff-Friedhof, eine mitten im Südpazifik gelegene Region, deren nächstgelegene Küste in mehreren Tausend Kilometern die neuseeländische ist. Dort treffen geplant in die Erdatmosphäre zurückgeschickte Raumschiffe auf den Ozean, um darin kontrolliert zu versinken, ohne Menschenleben zu gefährden. Experten gehen übrigens davon aus, dass das auch die Art war, wie der in Kenia abgestürzte Verbindungsring eigentlich hatte entsorgt werden sollen. Wie und warum er von seinem Kurs abkam, ist eine Frage, auf die bisher niemand eine Antwort hat.